乔治·莫兰迪最为人所熟知的是其调色盘中所留下并被后人称为“莫兰迪色”的色彩故事。而他本人无论作为艺术家,还是作为常人,无疑是内敛的,除青年时期的些许经历外,他不曾加入艺术团体,也不曾参与艺术运动,几乎没有离开过他的家乡博洛尼亚,过着简朴的生活。

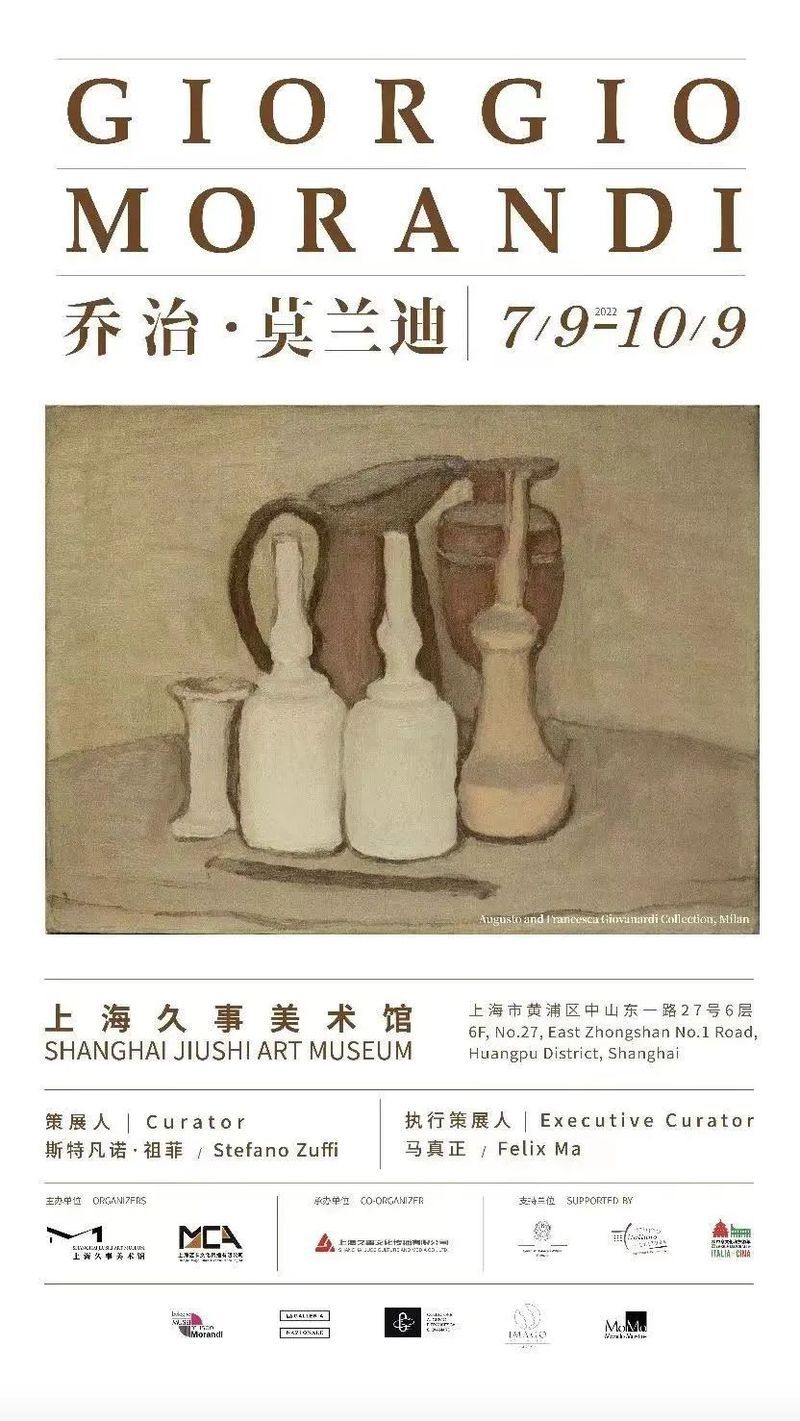

本次展览以艺术家“乔治·莫兰迪”本名来命名,以更好地诠释他的艺术生涯,也是对莫兰迪纯粹艺术性与艺术成就的最好表达。

上海久事美术馆自开馆以来秉持着熔铸中西,包容万象的海派精神,精心打造了一系列国际交流展览项目,也将其融合为久事美术馆艺术品牌的重要部分。“经典艺术大师系列”展览始于2020年。两年多来,虽然国际文化交流因疫情原因受到不同程度的阻碍,但在各方的努力与支持下,久事美术馆为观众先后呈现了爱德华·蒙克、马克·夏加尔两位艺术大师的展览,两次跨文化的视觉盛宴也深受观众的欢迎与喜爱。

此次,久事美术馆再次为沪上的艺术爱好者带来了乔治·莫兰迪的艺术作品,其作品中含蓄的用色及宁静的气息不仅与中国传统绘画有着异曲同工之处,也能让广大观众感悟到艺术跨越文化、地域而相通的神奇魅力以及世界文化交融互鉴而绽放的独特光彩。

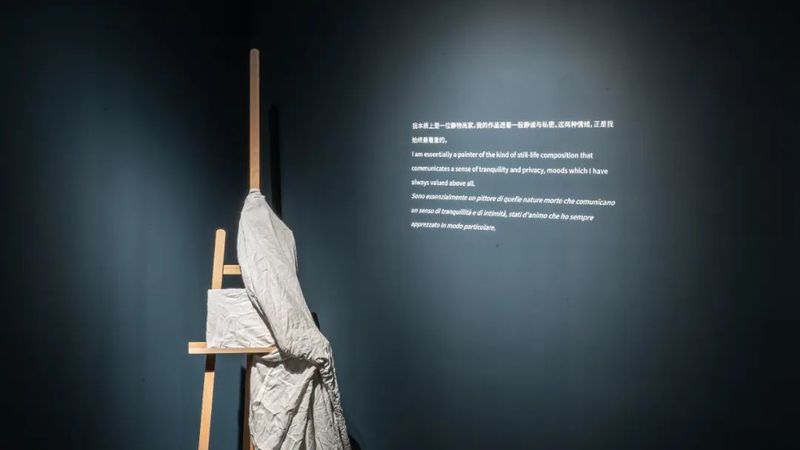

展览现场

展览现场

在精心策划展览的同时,久事美术馆还将围绕艺术家及其艺术特色,推出一系列公共教育活动,涵盖了幼儿、青少年和成人等多个人群。期间,在符合疫情防控要求的情况下,还将举办策展人、艺术家讲座,在这个夏天,为观众带来莫兰迪的色彩故事。

早年间,莫兰迪的艺术风格尚未定型,艺术生涯则受一战影响而中断。在此期间,他研习各大流派,精进绘画、版画技艺,还曾数次短途旅行(他终其一生也未曾主动远离博洛尼亚等深深眷恋的故地),沿途收集画作副本。

莫兰迪的最早期作品,比如本部分展出的两幅鲜为人知的早期静物画,反映出他曾小心翼翼地向二十世纪初的主要艺术运动靠拢。

1920年前后,他同德·基里科、卡拉一道,对形而上学展开思考。在这一阶段,莫兰迪作品的主要特点为棱角锐利、描摹精细、线条分明。他的作品中既有人像轮廓,与德·基里科相映成辉,也开始出现瓶、杯、罐、碟等容器。这些寻常物品日后成为莫兰迪作品的绝对主角。

在成熟阶段的静物画创作中,莫兰迪耐心细致地感受日常琐碎之物的摆陈,看似朴素,实则意味深刻。在他的笔下,色调变幻、光线使用、形状并置等手法合成无限搭配。尽管瓶身材质为并不起眼的不透光玻璃,但它们在莫兰迪的作品中发出轻柔共鸣,如莫扎特创作的玻璃琴曲一般精致澄澈。

生涯中期,莫兰迪除了在工作室里对物品进行构图创作,还将画笔伸向宁静乡村的夏日自然风光:不论是寻常物品,还是自然风景。

二战结束后,莫兰迪在创作中仍忠实于长期坚持的两大主题:部分作品中,他对无生命之物进行构图;另一些作品中,他在格里扎纳的村屋或博洛尼亚封达查街的寓所瞥向窗外。他在城中瞥见的这片无名庭院,夹在周边房屋的高墙之间,于闹中取静。

莫兰迪为此地的景致频频挥墨,画面简洁温润、触动人心。久而久之,他的画幅愈发收窄,有时他甚至在画布中央辟出一小块区域,以便集中图像的视域。类似的技法,莫兰迪其实早已用于版画创作。

莫兰迪晚期作品中,辨识度最高的特征即对物品的全新编排:早年间,瓶瓶罐罐并排放置,相互邻近;及至此时,莫兰迪将器物更紧密地汇集在画布中央,使其要素密集、形状一体。

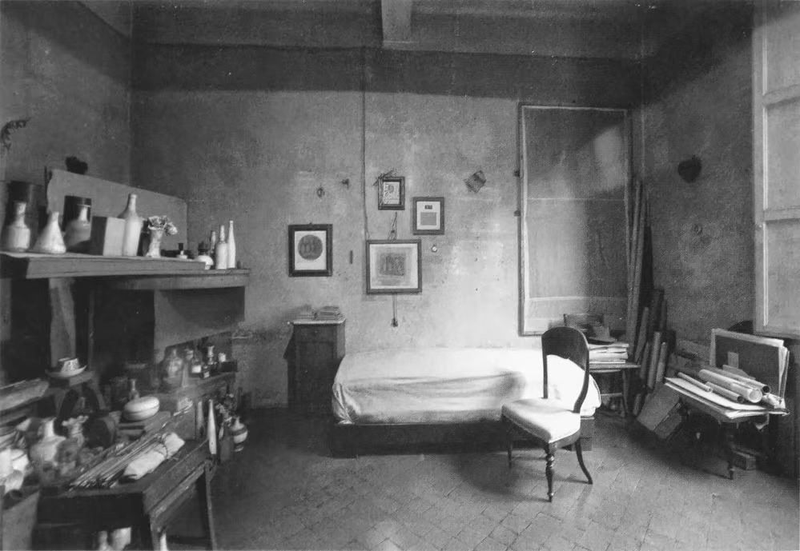

莫兰迪工作室位于丰达扎街。这间小屋寂静无声、光线暗淡,摆满了“废品旧物”。但正是在此地,小画布上粉刷着情绪与事实,物品的普世价值在艺术的作用下得以复原。也正是在此地,莫兰迪终究彰显出一名艺术家的本色:永恒的“经典”。

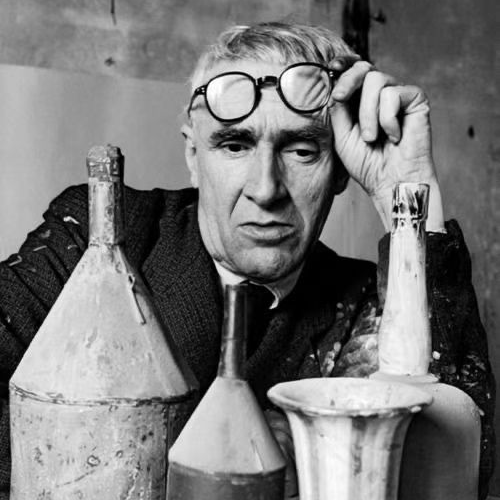

Giorgio Morandi(1890-1964)

1890年7月生于意大利北部城市博洛尼亚。1907年,17岁的莫兰迪进入博洛尼亚美术学院进修,并在1930年回到学校任教;1929年莫兰迪首次参加威尼斯双年展;1948年在第二十九届威尼斯双年展中被国际评委会授予绘画大奖;1953年在第二届圣保罗双年展中获蚀刻版画金奖;1962年成为佛罗伦萨美术学院荣誉成员。1964年6月,乔治·莫兰迪在家乡博洛尼亚去世。

莫兰迪的创作风格先后受到十五世纪意大利古典画派、立体派、印象派,尤其保罗·塞尚的影响。并最终回归到将自然造型进一步简化到单纯的几何形状的造型构图方法,从而达到作品形式上极度简洁之美感。主题上,莫兰迪选择静物与风景作为其几乎唯一的创作方向,始终游离于当时流行的先锋派艺术运动之外,专心一致地研究构图、布局、光线与色彩,以通过这些画面最基础的元素将事物的本质凸显出来,回归到事物最自然、本真的样子。

扫描“文旅码”预约看展时间