编者按

1998年,贾樟柯长片处女作《小武》在柏林电影节“论坛”单元首映,并获该单元首奖沃尔夫冈·斯道奖及亚洲电影促进联盟奖,从此步入影坛。

《小武》

关于社会,关于时代,

关于生活,关于我们自己。

小武是他,小武是你,小武也是我。

九十年代,中国的经济进入转型期,有的人承蒙天老爷眷顾,搭上了顺风车一夜暴富,而有的人却没有那么幸运,跟丢了时代向前的步伐,磕倒在路上,永远被挤在混乱、落败、混沌的社会夹缝里。

小武就是这个倒霉的人。

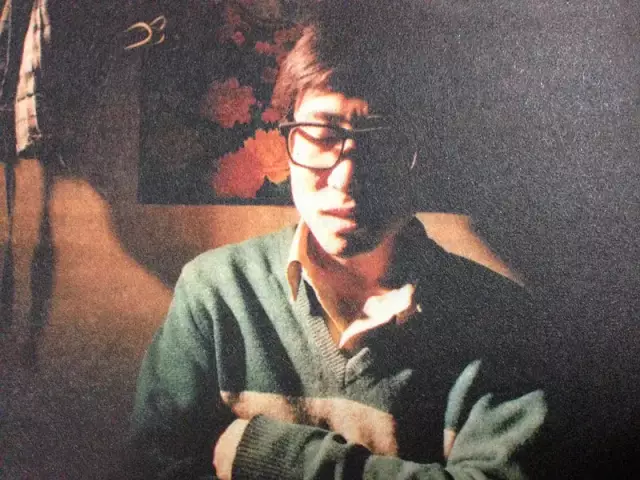

他整日穿着又脏又大的西装,戴着与脸型极不匹配的眼镜,在汾阳县城的街道上瞎晃,找寻可以被偷的钱包。

他不是《纵横四海》里的周润发,不是《夺宝联盟》里的金允石,他没有偷走名画文物的通天本领,他靠你的钱包吃上一顿饭,但他会把你钱包里的身份证寄还给你。

他是一个有情有义的小偷,会拿出全部的积蓄给即将结婚的兄弟作礼金;他对歌厅小姐梅梅真心真意,会因为对方的一个吻羞得半天无法平静;他爱自己的家人,却因为没有出息被看不起,常常被扫地出门。

贾樟柯的《小武》,让一个被迫沦为社会边缘人的小偷,第一次在中国的大荧幕上拥有了自己的尊严。画面的粗糙简直与那个落后封闭的小县城融为一体,与那个落魄潦倒的男人融为一体,让影片显示出一种生猛的现实力度。

2020年2月21日,贾樟柯最新导演作品《一直游到海水变蓝》于第70届柏林国际电影节进行全球首映,时隔多年,贾樟柯再次携作品来到柏林。而这部电影,也是十点读书联合出品的首部电影。这部电影也将于19号在国内正式上映。

《一直游到海水变蓝》通过18个章节讲述了1949年以来的中国往事,以出生于上世纪50年代、60年代和70年代的三位作家贾平凹、余华和梁鸿作为最重要的叙述者。

他们与已故作家马烽的女儿一起,重新注释社会变迁中的个人与家庭,让影片成为一部跨度长达70年的中国心灵史。

文 by directube

“电影就是把我们所经历过的,把我们普通人的生活细节留下来的一个非常重要的艺术” ——贾樟柯

下文是贾樟柯应柏林国际电影节70周年邀请撰写的柏林回忆。也是“论坛”单元50周年庆典。在电影《一直游到海水变蓝》上映前,重看这篇文章,更能理解他创作的缘起与理念,对电影的探索和思考,对社会、现实的关怀与反思。

1997年2月,我从北京回到家乡汾阳,准备过春节。

我的家乡是中国内陆省份山西的一个小县城。这里保留着明清时期的街道,当然也掺杂着五十年代以来的社会主义建筑。

回到家,父亲照例为我烧了几样好菜。我们在烟雾缭绕的房间里吃饭,父亲对我说:你应该去街上走走,县城主街很快就要拆掉了。

这让我震惊,我是在这条街道上长大的,街上的每个店铺、店铺前的每个台阶都有我的成长记忆。

想想这条街道就要消失了,我突然有种惆怅的感觉。

那年我27岁,第一次意识到“变革”的来临。即将拆掉的古老的街道只是一个象征,这之后我知道了很多家乡的故事:朋友失和、夫妻反目、家庭纠纷。

我知道汹涌的经济变革大潮开始冲击到如我家乡这样封闭偏远的地方,旧的人际关系正在被打破,人们在重新定义自我、道德与生活方式。

这让我不平静,我开始写《小武》的剧本。在这之前,我有一个短片的拍摄计划,投资来自香港。写完剧本后,我想和香港制片联系,我想用短片的预算,制作这部长片。那时候我还没有电邮,我都不知道怎样可以把剧本尽快发给香港制片。

后来,我发现县城邮局里有传真机,那是我第一次使用传真服务。当传真机一张一张吞入我的手稿的时候,“嘶嘶嘶”的声音让我觉得好像在经历某种仪式,仿佛围困已久的城市终于发出了第一声求救的信号。

香港制片很快回复了我,他喜欢这个剧本,但短片预算显然不够支持这部长片的制作。我决定用当时中国电影工业已经淘汰的16mm工艺来拍摄,无论底片、摄影器材租金还是洗印费都相对便宜。

三月份,我带着剧本和香港制片给的第一笔钱回到北京。在这之前,摄影师余力为在北京柯达公司按2:1的片比预订了16mm胶片,我们两个去了柯达营业部,交钱拿底片。

柯达的经理漫不经心地问:你是北京电影学院的?我说:是。经理问:你们的短片是讲什么故事的?我说:我们要拍长片。经理抬起头,吃惊地说:长片?这点胶片够拍长片?我说:我们能克服。然后就是沉默。

当我和余力为抱着胶片准备离开的时候,柯达经理叫住了我,他说:这样吧,我个人出钱送你们5本胶片,希望你们顺利。

5本16mm四百尺的胶片,意味着我们可以多拍55分钟左右的素材。直到今天我都不知道这位经理的名字,但这之后我常常会想起他,他让我相信:如果我们视电影为一项严肃而正义的事业,我们会得到帮助、克服困难。

春天的时候,我们用21天的时间完成了《小武》的拍摄。这之后便是漫长的后期制作,那时候电脑非线性剪辑还没有普及,我们在中央新闻电影制片厂租了一个剪辑室,用传统的方法开始了《小武》的剪接工作。

这时候,我们才知道16MM工艺确实已经被淘汰了,虽然底片冲印在北京还得以保留,但剪辑台、套片机以及混录设备都是新闻制片厂的老工程师拆东补西自己组装的,就连粘贴16mm样片的胶布都紧缺。

老工程师叫王和,每天下午他都会来剪辑室坐一会儿,每次他看我笨手笨脚地缠着胶片,就会叹一声气回忆道:想当年,我们和伊文思一起拍《风》的时候……这让我有一种很好的感觉,感觉自己是和伊文思的团队在合作。

冬天的时候,《小武》制作出了第一个拷贝。这部电影完成了,但接下来应该怎么办呢?这是这部电影物理意义上的出生,它静静地躺在我的家里,没有人知道他的存在。

有一天,我们的香港制片说:不如给柏林电影节“论坛”单元寄个VHS录像带,试试我们的运气。我知道“论坛”单元,是因为章明的《巫山云雨》两年前是在那里首映的。

那就试试运气吧。

我拿着《小武》的录像带去了DHL收件的地方,那是我第一次寄国际快递,我一个字母一个字母检查着自己填写的地址,怕寄丢了,寄不到。就像把自己的孩子委托给航空公司的家长,我的孩子即将独自漂洋过海,孤独地去一个叫柏林国际电影节“论坛”单元的地方。我忐忑不安,期待着这个孩子社会意义的出生。

三个月后,“论坛”单元的主席Gregor先生在柏林告诉我,他们是在某个晚上看到了《小武》。

那天Gregor 先生和他的选片团队已经看了好几部影片,大家觉得有些疲惫。正准备下班回家的时候,他发现桌上放着一封快递邮件,拿起来一看,寄件地址写着北京电影学院。

这应该是一个学生的作品,Gregor 先生觉得,还是看一下吧,或许只看个开头。他把《小武》放进录像机,107分钟后,他决定邀请这部影片。

在北京,我忙着准备去柏林,准备自己的第一次洲际旅行。我问姐姐借了点钱,临去机场的时候拿了一本《英语900句》。

我对柏林一无所知。在飞机上我一直望向舷窗的下面,准备领略亚欧大陆风景,但大部分时间只能看到白云,偶尔会看到冰封的土地,那或许就是西伯利亚吧。即使窗外如此枯燥,我仍然没有半点睡意。我甚至开始为自己的未来担心。

在北京,我没有工作,以后怎么生活?还可以拍电影吗?在心里,我反复做好了迎接生活困难的准备。

飞机在法兰克福落地,因为晚点,原定飞往柏林的航班已经飞走。我有些恐慌,不知道该如何衔接后面的行程。自己不会英语,只好拿着联程登机牌给地勤人员看。我根本听不懂他在说什么,只好不停地摇头。他朝我挥了一下手,带着我往外走。

每一个步骤,我都是在完成之后才知道发生了什么,但我选择相信他。

终于我坐上了另一架飞机,有些不放心,拿出登机牌给邻座的一位先生看了看。我听懂了他的英语:Yes,Berlin!

感谢这位地勤人员把我送上了飞往柏林的飞机,这让我学会了相信别人,并且开始知道身体语言的重要性。

在柏林机场,“论坛”单元的工作人员举着写有我名字的牌子接到了我。他没有把我送到酒店,而是把我送到了“论坛”单元的办公室。

人群中,我认出了Gregor先生。他的《世界电影史》一书有中译本,书上有他的照片。他拉着我的手,对着我说了很多话。

后来我知道他的太太Erika也在其中。大家围过来你一言他一语,我一句也听不懂,但我听懂了他们的热情和关心。那时候,我只记着一个英语单词:OK——无论大家说什么,我都只会回答:OK!

后来我才知道,1998年的柏林“论坛”单元,人们给了我一个外号:Mr.OK.我一直回想那个时候,我为什么总在说OK而没有说YES,因为:我的感觉好极了。

这是一种回家的感觉。我知道自己回到了一个已经有几十年历史的电影家庭,我很骄傲成为其中的一员。

在这里,我如此放松,即使一句英文不会讲也不会焦虑。“论坛”单元独立、自由的电影精神,让我充满了安全感。

在Delphi电影院,《小武》首映结束后,我跟着Gregor先生从电影院的最后一排一步一步走上舞台。Gregor先生带着我穿过观众席,他走在前面,像在为我开山辟路。

这,给了我穿越荆棘的勇气。