每个时代有每个时代的历史和历史写作,反映了那个时代人们所关心的共同问题。日常叙事就是与国家大叙事相对应的“小叙事”,可以说是站在民众和民众利益立场上,眼睛向下,注重个体、个体的经历和命运。没有一个城市或是乡村,可以代表中国这个整体,我们只能试图找到一个切入点,从微观进入到宏观世界。

历史学家王笛选择了中国西南部的一个内陆城市——成都,这是一座已经“消失”的古城。虽然现在这座城市还在,但已经不是《消失的古城》书里所讲的那座传统中国城市了。这种城市表面的巨大变化的背后,必然伴随的,是普通人日常生活天翻地覆的改变,而这种改变常常为大历史的叙述所忽略。

历史学家王笛的著作不仅受到历史学界的关注,更是受到了不少学界外的读者们的欢迎。王笛在处理不同的题材时会在写作风格上进行一定的改变,当面对大众时,文学性就是不可或缺的了。而如何在我们身边真真切切的生活场域中进行田野调查,寻找素材,采访“小人物”,组织历史材料,架构一篇文章,这也是需要思考的问题。一个小空间,一个小家庭,一个普通人,集合在一起,就是无限的空间,就是千千万万的人,就是日常的史诗。

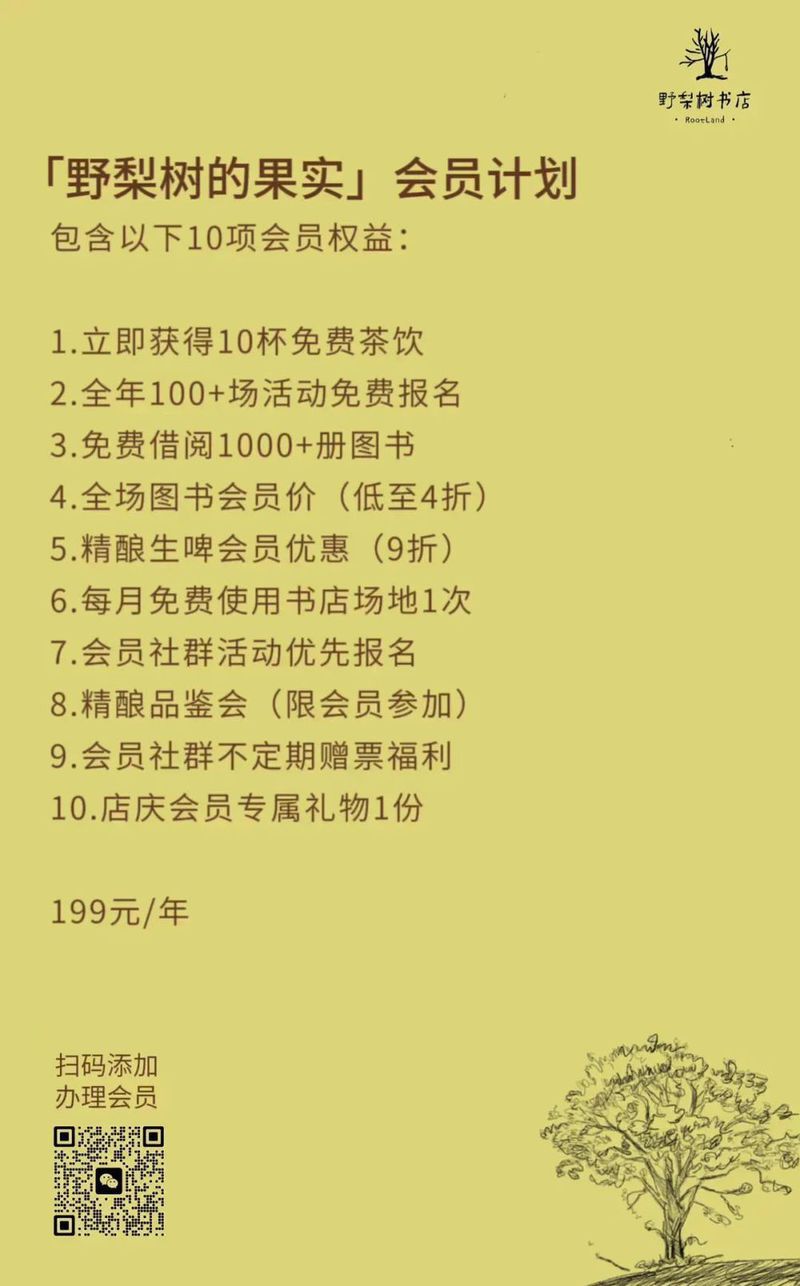

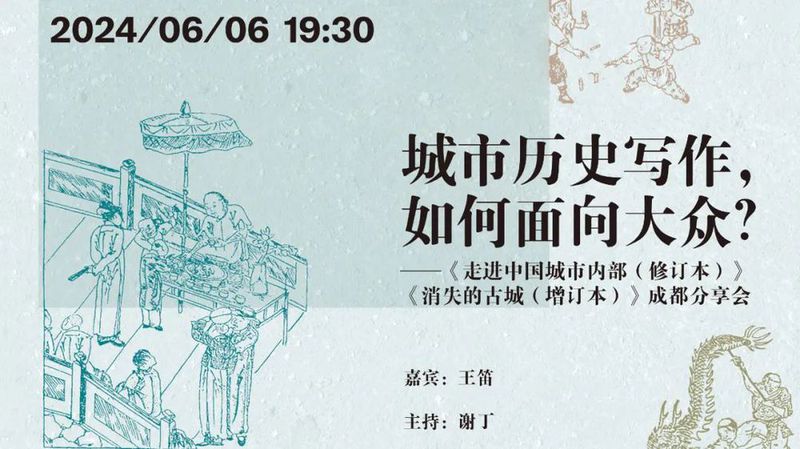

2024年6月6日19:30

📍 /活动地点/

🎫 /报名方式/

坐席有限

长按二维码报名

新书简介

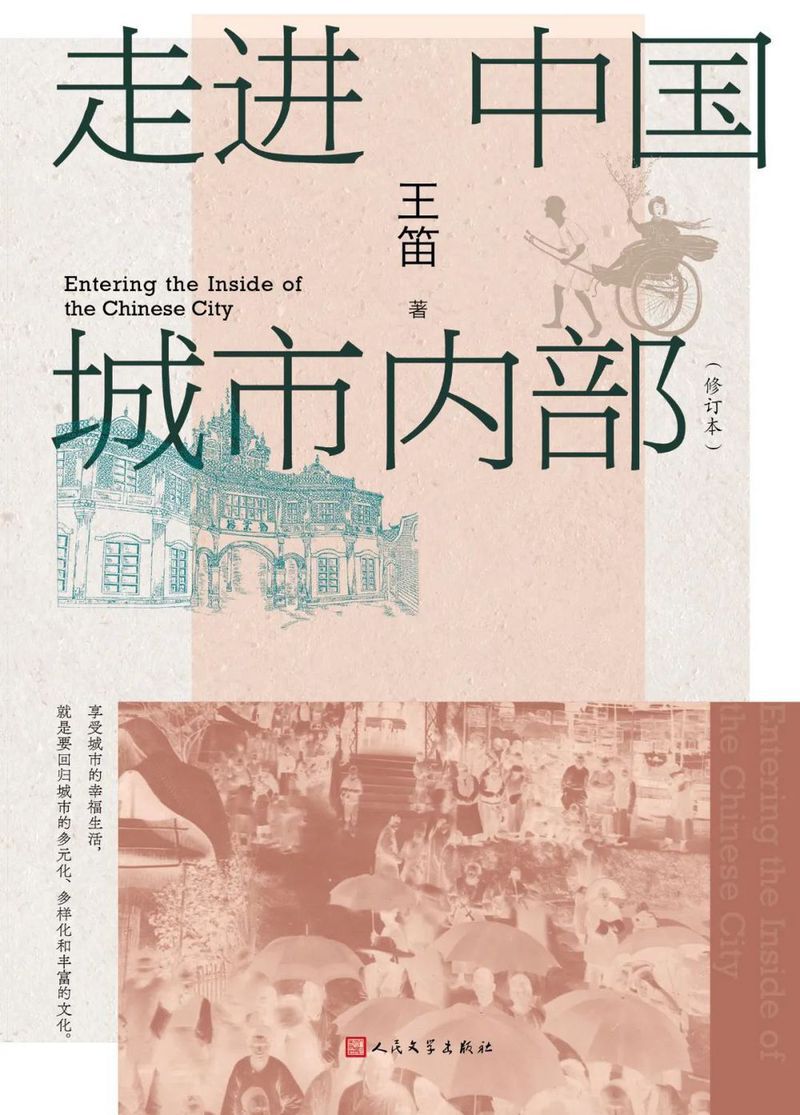

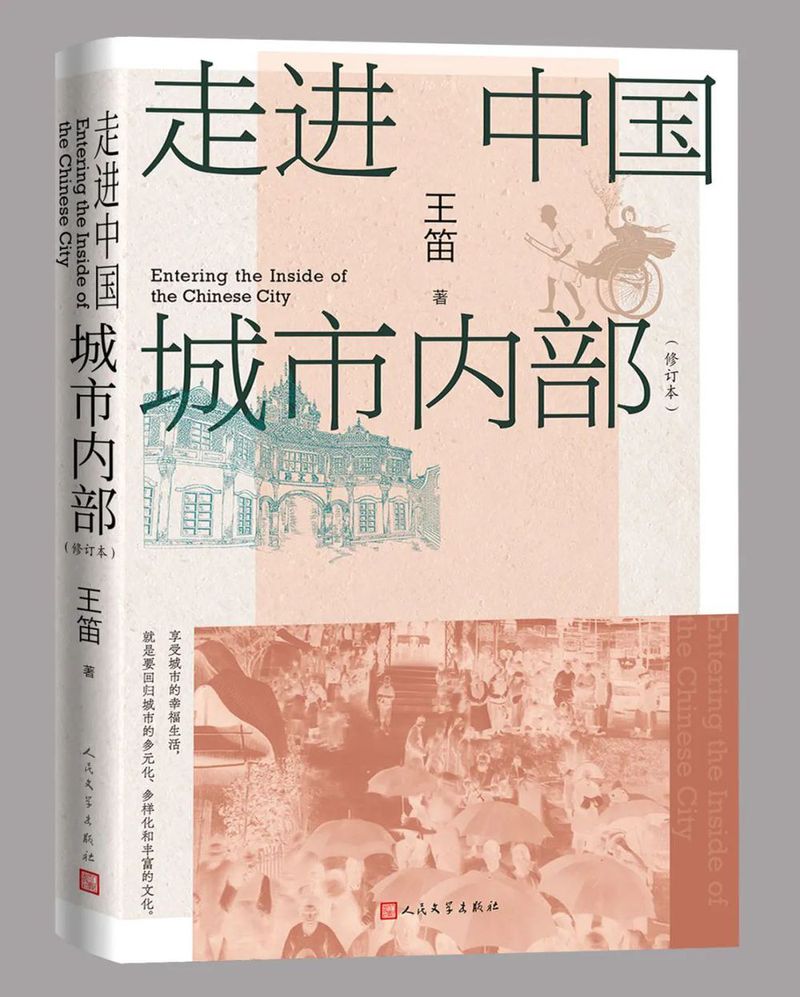

《走近中国城市内部(修订本)》

著|王笛

人民文学出版社

2024-4

书写城市的日常史诗,回归城市的多元化和丰富的文化,享受城市幸福生活。

本书是历史学家王笛关于中国城市历史研究的理论和方法的总结。该书一反作者过去实证和个案研究的风格,把历史研究的具体问题放到更抽象的层次上。宏观与微观、利用文学和图像作为历史研究资料的方法论、新文化史的取向、大众文化与精英文化的关系,以及新城市史研究的路径、城市文化与公共空间研究的基本概念、日常生活与公共空间的关系等等,书里面对这些问题进行了系统的讨论。

本书显示了作者深厚的人文关怀和史学素养,我们得以了解王笛那些脍炙人口的专题研究后面的深层思考,让我们看到那些理论是怎样转化为实证和经典的个案研究的。在结论部分,作者比较了柯布西耶、芒福德和雅各布斯对城市发展的三种不同理念,对我们今天认识中国城市皆有非常大的启发。第一编《书写城市的日常史诗》是专为此次修订而写。

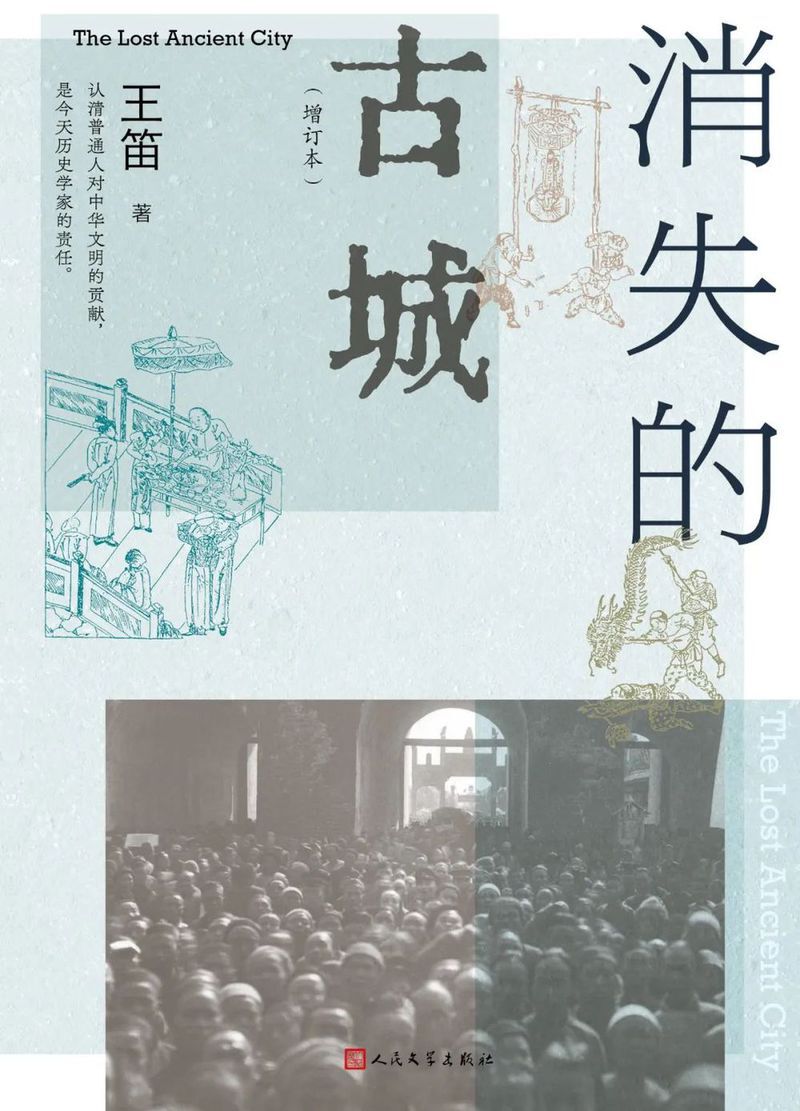

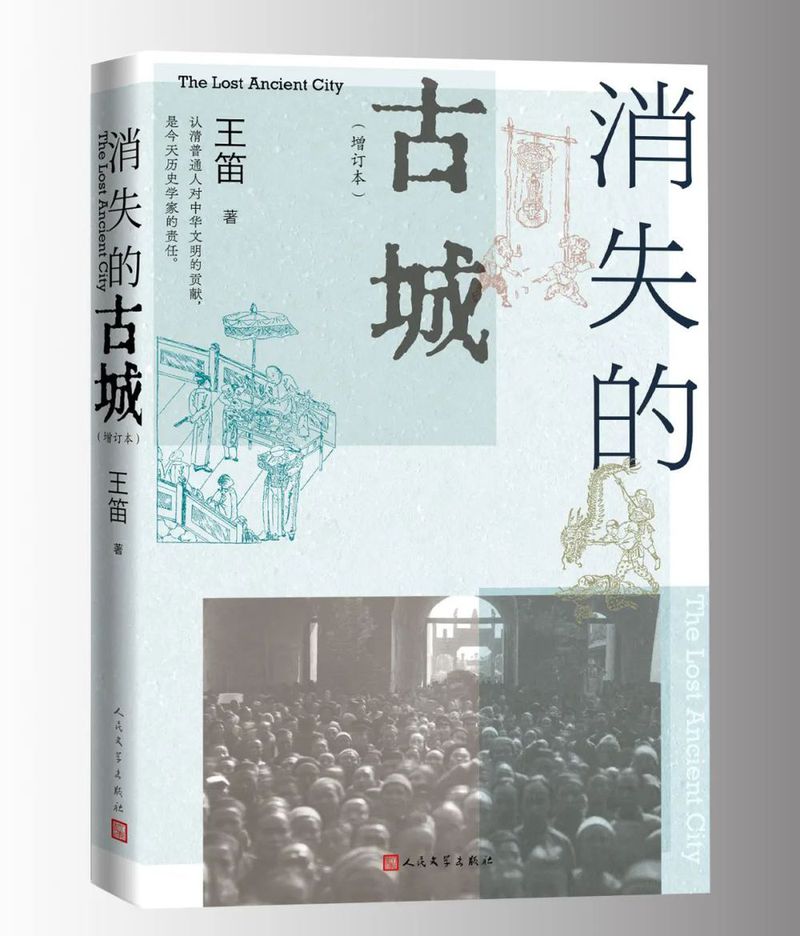

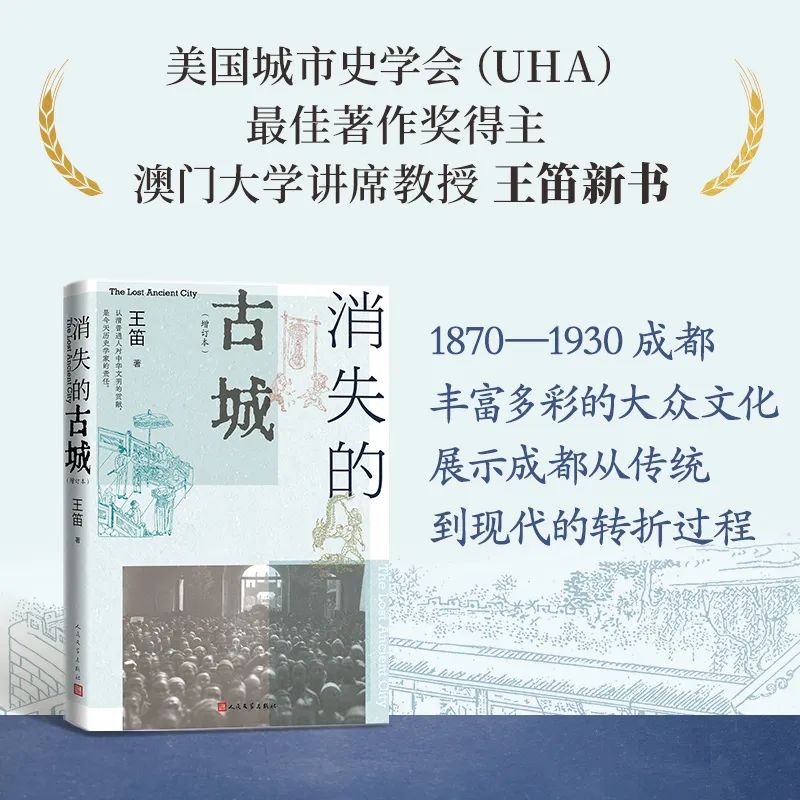

《消失的古城(增订本)》

著|王笛

人民文学出版社

2024-4

晚清民国成都丰富多彩的大众文化,展示成都从传统到现代的转折过程。这本书是对那座已经不复存在的古城的纪念。

《消失的古城(增订本)》是历史学家王笛对晚清和民国初年成都历史和成都人日常生活的生动讲述。作者以流畅的笔调,描绘了大众文化的丰富多彩,展示了这个城市由传统到现代的转折过程。从书中,可以看到人们坐茶馆、逛庙会、庆祝节日等各种活动,茶客、苦力、小贩、工匠、挑水夫、剃头匠、乞丐等三教九流在城市中的生存状态,以及现代化和社会变迁对他们的影响。

此次增订,新写了前言,调整了结构,充实了内容,设计了藏书票,并对插图进行了精选。全书插图共43幅,新增的16幅主要是人物情景图,呈现了彼时公共空间和城市文化的生动画面。

嘉宾介绍

王笛

谢丁