△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

项目名称 成都太古里东广场阿迪达斯清风茶馆

建筑、家具设计 line+建筑事务所

项目位置 四川成都

建设周期 2025年4月24—29日

本文文字由line+提供。

“以有形的建造来回应无形的自然现象,城市空间得以呼吸。装置从竹的韧性出发,也从人的体验中落点。”

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

△ 成都文化生活 图源网络

当这种传统空间的呼吸节奏遇上当代都市的高密度与快节奏,在闷热而平静的五月,如何以建筑为人带来清凉及风感,重新介入?

在风的等级划分中,5级风被称为“清风”,风速约8.0—10.8米/秒,足以令小树轻摇,我们尝试在这样的气候背景中让人体验微气候的变化。“清风茶馆”即为一次回应。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

2025年“五一”假期,line+联合创始人、主持建筑师朱培栋在成都太古里,携手阿迪达斯及卓濡广告,共同展开了这次限时装置的命题挑战。装置以竹为媒,在茶馆的松弛感与快闪展厅的艺术性之间展开,以“清凉、呼吸、流动”为核心体验,呈现一次面向“体感变化”为主题的限时构筑实验。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影(上、下);©line+(中)

到“竹构”的落点

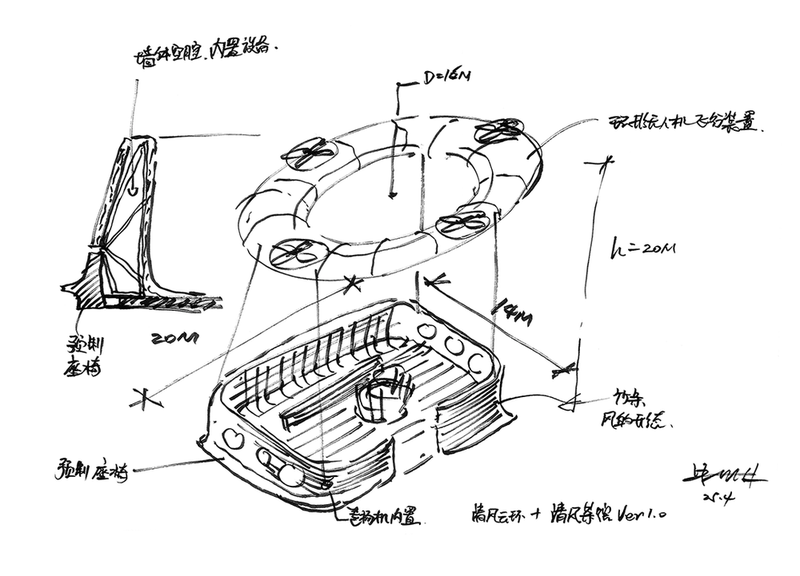

项目的最初构想,源于对风的形态的想象:风既可以带来清凉,也根据风力强弱承载不同的轻盈的事物。line+早前于新昌下岩贝村中漂浮于茶田之上的“腾云气象环”装置,传递出一种抵抗重力的超现实轻盈状态,仿佛被无形的风托举至空中一般。

团队也曾试图以之为原型,在太古里上空再现一个漂浮的飞行装置,引导人们在蜀地都市五月湿热的空气节奏中重新感知清风的存在,让“清凉”“通透”成为可视、可感的空间语言。

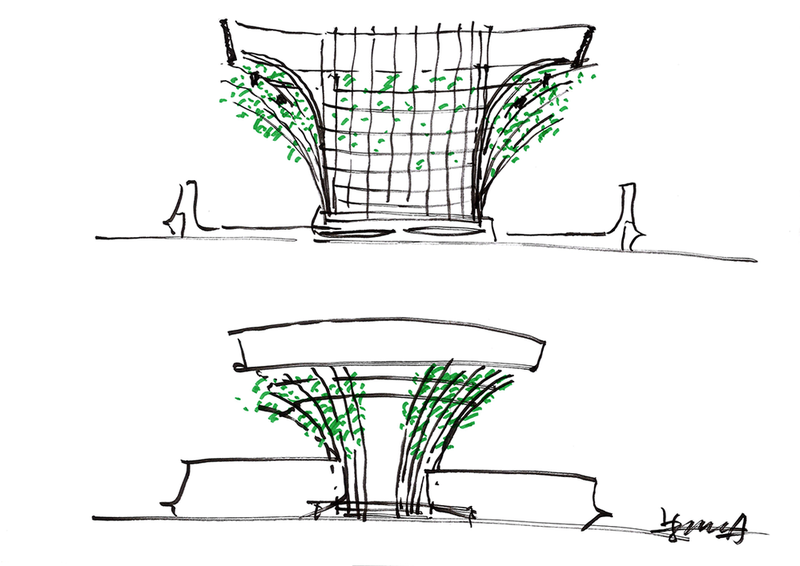

△ 太古里装置原方案概念草图 ©line+

然而,出于城市安全管理的考虑,超大型飞行装置在高密度、高人流量的商业广场中并不被当地治安主管部门所许可。在限时完成的节点压力下,设计迅速调整了策略,由上天改为在地,形成了以在地鲜竹林为空间核心,结合由浮游的风之意象转译而来的大尺寸LED环形冰屏,如同轻盈的光环悬于竹林之上,以当代数字科技的方式,营造“风在天空流动”的空间感知。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

这一转译,也使得竹的意象再次得到加强。竹,在成都不只是材料或视觉记忆,它是流动的边界、呼吸的媒介,也是人与环境之间最自然、最稳定的连接,更是成都市井松弛感的某种代言。在“清风茶馆”,竹不再只是文化符号,而是成为具有呼吸感的建筑语言,介入结构、材料与气候的整体构成。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

竹条将清风的概念转化为一种视觉的质感。墙面以鲜竹条密拼排列,墙地一体。中心伞盖支撑的空中环形冰屏,形成动静之间、虚实之间的呼吸界面。漂浮于上,落点于地,构成一个上下联动、张弛有度的空间场域。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

竹构四重奏:

顺势、织构、温度与呼吸

/ 竹林 /

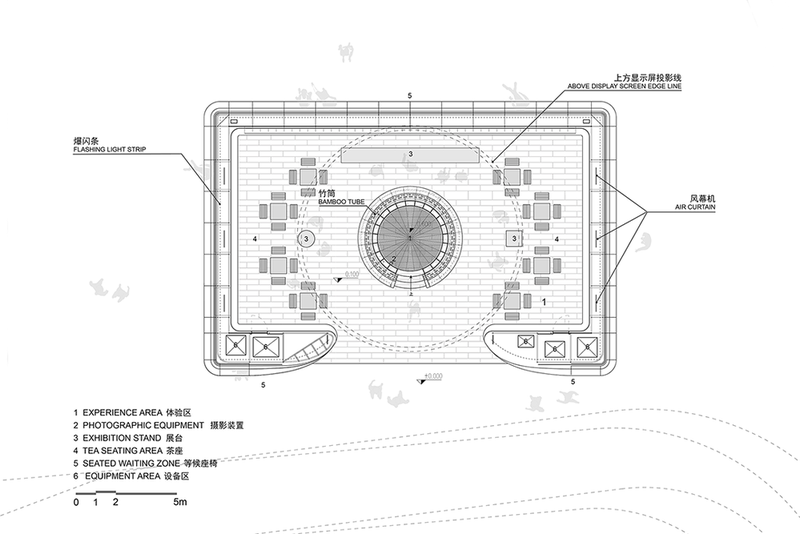

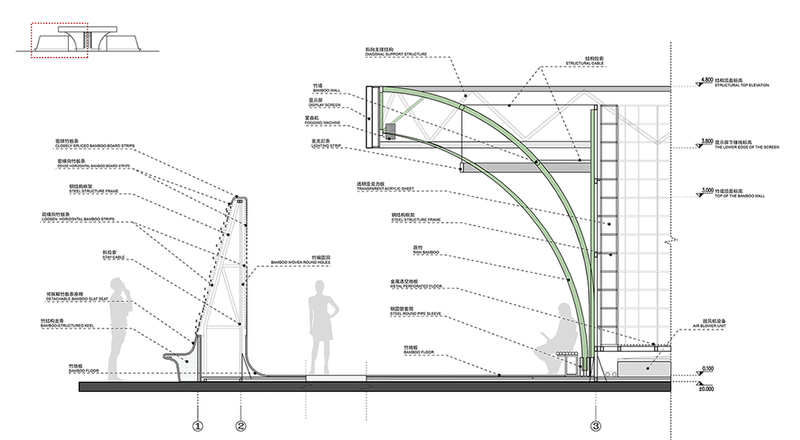

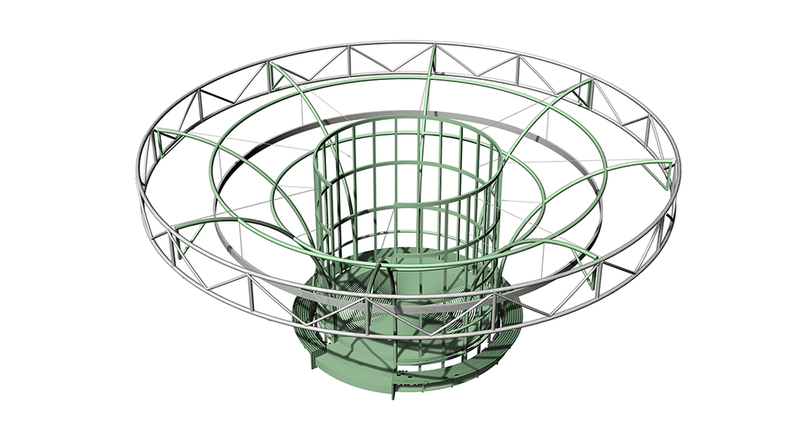

竹的轻盈、柔韧与快速搭建性,使其天然适配本次即时构筑的需求。装置核心围绕体验风圈,内外双环构成上下两个筒状结构,底部连接,上部钢索拉结,轻盈体系承托约2吨的冰屏外环,构成稳定而轻盈的伞架体系。

△ 在工厂进行钢结构搭建和灯光测试 ©line+

构成竹林的均为新鲜的带叶真竹,每株鲜竹均结合轻盈环形骨架形成由内而外的环形放射弯折状态,现场以插接的方式与中央的清风体验装置快速固定,丛丛竹叶从伞架垂挂而下,围合出一丛都市广场上的生态竹林,构成了整个茶馆空间的精神核心。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

/ 竹墙 /

限定场地边界,利用墙的厚度隐藏所有机电设备。竹地板与竹条编织的墙体构成墙地一体的效果,形成连续而通透的织构逻辑。竹墙的外侧与预制装配的竹椅顺势延展,使墙体边界自然向城市打开,形成一种既开放又具亲和力的姿态,引导太古里广场上的行人驻足、休憩,促成装置与城市生活之间的日常互动。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

竹条自墙面顺势弯折延展至地面,环状编织成完整竹排,平面和剖面转角以自然弧度收口,在棱角分明的城市广场中,构成柔和而有机的空间织构。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

/ 竹棍 /

空间中设置的竹制桌椅,全部以真竹为原料,以民间匠人手工制作的方式搭接而成,空间的器物和川渝的传统手工艺跨越空间形成连接,重现成都茶馆的在地松弛氛围。

△ ©line+(上);摄影:存在建筑-建筑摄影(中、下)

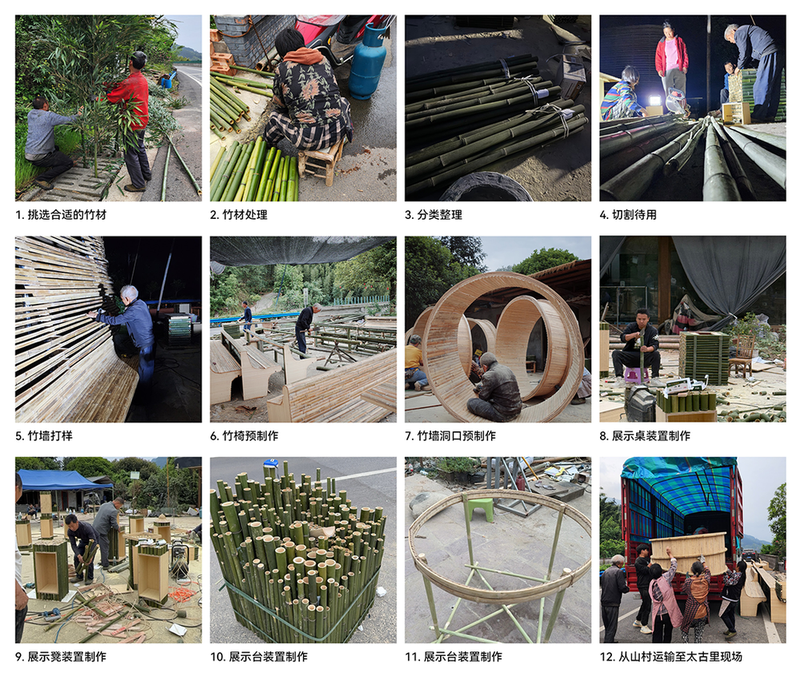

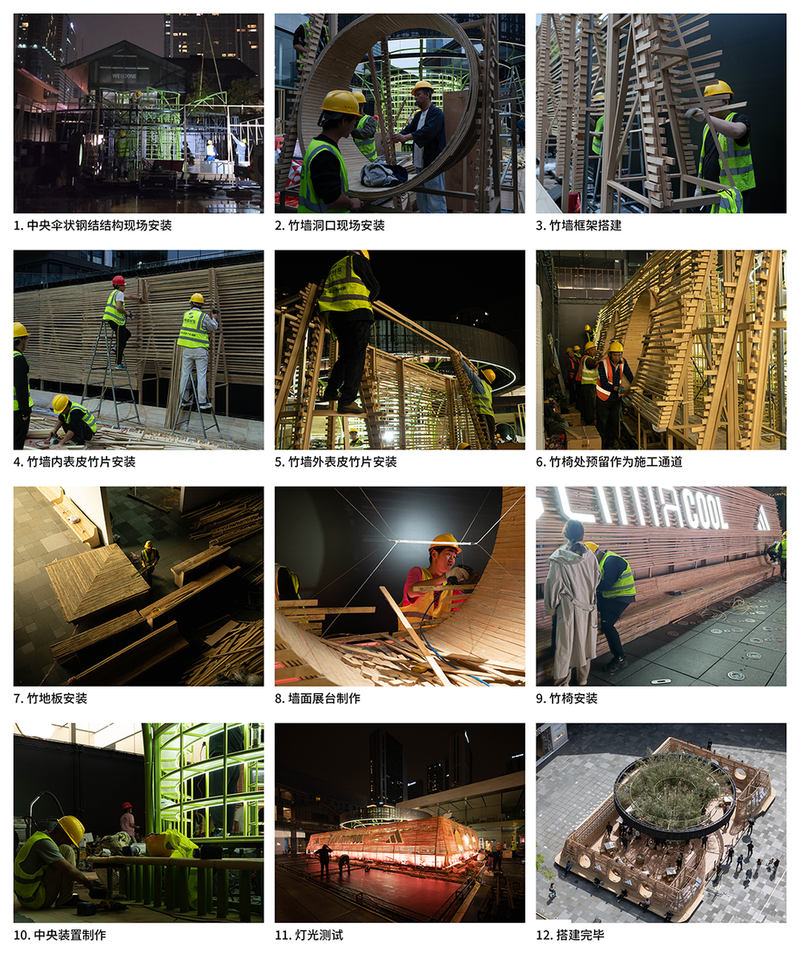

当承接本次竹材搭建任务的施工团队所雇佣的在地手工匠人的效率,难以赶上茶馆开放的限时节点时,设计团队仿佛全能战士,用建筑师对项目完成度的执着和热情,从现场技术把控的本职工作变身为撸起袖子的编竹小工。项目虽拥有持续五天的搭建周期,实则受限于白天营业的施工管制,实际可操作时间只有50小时。在这极限时间内,团队在突降暴雨与材料延迟的双重压力下高效协作,最终力保装置如期呈现。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

/ 竹韵 /

关于竹的体验并非止于视觉,我们希望再现成都竹林当中氤氲而清凉的体感记忆。四角竹墙内嵌干冰与风幕系统,将凉意悄然引入茶馆内部。雾森系统分为两套:一套设置在屏下圆环处,向室内及竹林喷洒水雾,营造清凉的意境,使人步入其间即感受到比外部更为清凉的微气候;另一套设置在外围长凳下方,沿周圈向外释放水雾,与周边市民互动,为太古里休憩的顾客带来一丝微凉。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

为呼应新品跑鞋“清风”主题,品牌方要求在中心环强化五级风感体验,需有自下而上的风,配合向外延展的竹林意向,构建可被感知的清凉风感的体验。我们尝试了风机、离心机,甚至考虑室内跳伞设备的可能性,但最终选择了低技的方法来回应这个诉求:用12台电扇接入统一控制的回路,在特定时间开启并调节,让穿戴新品跑鞋进入中心环的顾客可以从脚底体验到透气的清凉。

△ ©line+

“清凉”与“通透”,不仅是空间体验,更是结构与材料协作后的整体结果。风、水雾与光影流动其间,人体由视觉至肌肤,获得多维度的感知联动。竹,成为连接身体感知与空间节奏的构造语言。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

从临时装置到城市共生

竹制坐凳作为标准单元,与竹编墙体一体化构建,为限时装置的排队人流以及广场上的游客和市民提供休息等候的空间。竹凳既承担休憩与引导,也定义了空间的柔性边界。

△ ©line+

考虑到现场围挡空间紧凑,设计将坐凳的施工顺序置于最后,墙体先行完成,预制竹凳则在最后插装嵌入,既简化了施工流程,也为施工搭建提供了便捷性和灵活性。

△ “五一”节假日期间,装置为市民游客提供了一处休憩空间 摄影:存在建筑-建筑摄影

更重要的是,当若干天后,装置拆除之时,这些竹凳亦可迁移至城市中的其他场所——街角、社区、绿地,继续服务日常。如同竹子特有的韧劲一般,从自然中而来,延展进生活之中。从“临时”走向“持续”,装置的影响不止于此刻,而在更广阔的城市肌理中生长延续。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影

消失的与永恒的

“清风茶馆”的存在是短暂的,但它所激发的空间体验与节奏感并不会随之消失。我们尝试以最轻的方式,为城市构建一个可供呼吸的场所。

这正是line+对建筑如何柔性介入日常的持续探索。如“腾云气象环”植入乡野,以漂浮重塑地貌认知;“清风茶馆”则在城市密度中打开另一种节奏。结构可消隐,材料可拆除,但那一刻真实可感的松弛与自由,将作为一种空间记忆,被身体铭刻,延续于城市生活之中。

△ 摄影:存在建筑-建筑摄影